La vita dei Santi

SANTA MARGHERITA MARIA ALACOQUE

Per parlare di S. Margherita Maria ritengo importante prendere come punto di riferimento la sua Autobiografia perché si tratta di un testo autorevole, in quanto scritto dalla stessa Santa in obbedienza a P. Claudio la Colombière che le impose di scrivere tutto quello che avveniva nella sua anima, nonostante la sua estrema ripugnanza nell' eseguire quest'ordine. Margherita nasce il 22 luglio 1647 a Lauthecourt, quintogenita di Claudio Alacoque e di Filiberta Lamyne. Dopo due giorni viene battezzata.

All'età di quattro anni viene affidata alle cure della madrina di battesimo e va a vivere presso di lei nel castello di Corcheval. A cinque anni Margherita, pur non comprendendo a pieno il significato di quella promessa, emette il voto di castità e inizia a vivere una intensa vita di preghiera. L'11 dicembre 1655 le muore il babbo all'età di quarant'anni. Torna in famiglia; viene però affidata ad un collegio di Clarisse, dove riceve la prima comunione. Rimane presso le Clarisse solo due anni perché si ammala gravemente a tal punto da non poter nemmeno camminare. Guarisce per un voto fatto alla Vergine. In un periodo difficile per tutta la sua famiglia, Margherita impara ad accettare le ristrettezze e la sofferenza che sopporta con fortezza tenendo fissa negli occhi l'immagine di Gesù Crocifisso e rimanendo assorta davanti al Santissimo sacramento. Nel 1669, a 22 anni riceve la Cresima e aggiunge "Maria" al nome di Margherita e il 20 giugno del 1671, a 24 anni, entra nel monastero della Visitazione di Paray-le-Monial. Ammessa alla professione, il 6 novembre 1672, Margherita Maria divenne suora.

Il 27 dicembre 1673 segnò per Suor Margherita Maria l'inizio di un nuovo periodo della sua vita religiosa nel monastero della Visitazione, segnato da doni mistici particolari: tre rivelazioni nelle quali Gesù le manifestò il suo cuore. Queste rivelazioni procurarono molta sofferenza e incomprensione da parte della stessa superiora per il timore che tutto fosse frutto dell'immaginazione di quella giovane monaca che spesso veniva condotta per vie straordinarie. In questo periodo l'unico suo conforto e sostegno fu quello di incontrare il P. Claudio la Colombière che, dopo averla ascoltata, comprese che si trattava di un'anima eletta. Il padre la incoraggiò e la rassicurò sulla provenienza delle sue visioni interiori e la invitò a ricevere con umiltà quanto il Signore le inviava e ad essere sempre in atteggiamento di ubbidienza e di ringraziamento. Queste tre rivelazioni, di cui adesso parleremo, sono certamente una iniziativa gratuita del Signore, ma è bello vedere come il Signore l'ha condotta fin da piccola rendendola pronta e capace di portare esperienze così straordinarie. Da ciò che abbiamo scritto fin qui possiamo rilevare, a grandi linee, ciò che caratterizzava la sua vita: Amore per la sofferenza, in quello stesso periodo soffriva molto per il trattamento ingiusto di questo cognato: "Trascorrevo le notti nella stessa afflizione del giorno, versando lacrime copiose ai piedi del crocifisso, il quale mi rivelò (senza che io ne capissi molto) che voleva divenire il Padrone assoluto del mio cuore e voleva rendermi in tutto conforme alla sua vita sofferente"(A. 8). E nelle prime righe del n. 9 dice: "Da quel momento il mio animo fu così penetrato da tale pensiero, da desiderare che le mie pene non avessero mai fine". Crescendo e maturando dentro queste disposizioni, Margherita Maria è pronta ad un incontro veramente sponsale con Gesù.

L'autobiografia parla di tre rivelazioni:

* la prima risale al dicembre 1673 (A. nn. 53-54);

* la seconda datata nel 1674 (A. nn. 55-57);

* la terza, che passa sotto il nome di grande rivelazione, ed è certamente la più importante delle tre, è avvenuta nel 1675 in un giorno dell'ottava del Corpus Domini (A. nn.92-93).

Nella prima rivelazione (27 dicembre 1673), mentre la Santa è in raccoglimento davanti al SS. Sacramento, Gesù rivela la sovrabbondanza del suo amore per gli uomini.

Poi Gesù chiede il cuore a S. Margherita per metterlo nel suo Divin cuore e infiammarlo d'amore e restituendolo alla santa dice: "E in segno che la grande grazia che ti ho concessa, non è frutto di fantasia, ma il fondamento di tutte le altre grazie che ti farò, il dolore della ferita del tuo costato, benché io l'abbia già rinchiusa, durerà per tutta la tua vita e se finora hai preso soltanto il nome di mia schiava, ora voglio regalarti quello di discepola prediletta del mio Sacro Cuore"(A. 54).

Nella seconda rivelazione, 2 luglio 1674, allora festa della Visitazione, sempre mentre la Santa è di fronte all'eucaristia, il Sacro Cuore "svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva in cambio che ingratitudini e indifferenza. Questo mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione, mentre se, in cambio, mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non ho dagli uomini che freddezze e ripulse alle infinite premure che mi prendo per fare loro del bene"(A. 55).

Dopo questa seconda rivelazione il Sacro Cuore chiede a S. Margherita Maria:

"Prima di tutto mi riceverai nella comunione tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazione e umiliazioni, che tu accetterai come pegno del mio Amore. Inoltre ti comunicherai il primo venerdì di ogni mese, e, infine, tutte le notti che vanno dal giovedì al venerdì, ti farò partecipe di quella mortale tristezza che ho provato nell'orto degli ulivi. Sarà una amarezza che ti porterà, senza che tu possa comprenderlo, a una specie di agonia più dura della stessa morte. Per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora, in mezzo alle mie angosce presentai al Padre, ti alzerai fra le undici e mezzanotte per prostrarti con la faccia a terra, insieme a me, per un'ora" (A. 57).

Nella terza rivelazione, che passa sotto il nome di grande rivelazione, ricevuta in un giorno dell'ottava del Corpus Domini, "Gesù, scoprendo il suo Divin Cuore mi disse: "Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. In segno di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudini per le loro tante irriverenze, i loro sacrilegi e per le freddezze e i disprezzi che essi mi usano in questo Sacramento d'Amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così". Per questo ti chiedo che "il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicato ad una festa particolare per onorare il mio Cuore, ricevendo in quel giorno la santa comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari.

Io ti prometto che il mio Cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze del suo divino Amore su coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso da altri" (A. 92).

I primi nove venerdì del mese

Per riscoprire lo spirito originario di questa pratica, dobbiamo tornare alle rivelazioni fatte dal Sacro Cuore a S. Margherita Maria e che lei stessa racconta in una lettera scritta alla Madre de Saumaise: "Un venerdì, durante la santa comunione, Egli, se non mi sbaglio, mi rivolse queste parole: Nell'eccessiva misericordia del mio Cuore, ti prometto che il suo onnipotente amore, accorderà la grazia della penitenza finale a tutti coloro che faranno la comunione per nove primi venerdì del mese consecutivi. Non morranno perciò in mia disgrazia, né senza ricevere i loro sacramenti. Il mio Cuore si renderà asilo sicuro in quel supremo momento".

E' evidente che la salvezza finale è opera e dono esclusivo della grande misericordia del Padre, manifestataci dal Cuore di Gesù. Con questa misericordia siamo chiamati ogni giorno e non solo una volta al mese a collaborare impegnandoci in un cammino di conversione. Dunque la chiave di lettura per comprendere la cosiddetta "grande promessa" sta proprio in quel "eccesso della misericordia del mio Cuore". Si tratta cioè di un dono che Gesù ci fa e se ogni regalo è espressione di amore, ancor di più lo sarà "un eccesso di amore".

Per accogliere la promessa di Gesù ci vuole allora una mentalità d'amore e per questo la santa comunione dei primi nove venerdì del mese, non va dunque intesa come una polizza di assicurazione per il Paradiso, ma come espressione sacramentale di amore per il Cristo Crocifisso e di riparazione per i peccati del mondo. E' dunque un impegno di conversione.

Negli ultimi numeri dell'autobiografia (106-111) S. Margherita Maria descrive gli ultimi doni del Cuore di Gesù, quelli di farla partecipe più intimamente della sua passione. La sofferenza era sempre vissuta nella gioia e nella chiara consapevolezza della presenza del Signore.

Margherita Maria muore il 17 ottobre 1690 all'età di 43 anni.

Il 18 settembre 1864 il Papa Pio IX la proclama beata e il 13 maggio 1920 il Papa Benedetto XV la dichiara santa.

Per parlare di S. Margherita Maria ritengo importante prendere come punto di riferimento la sua Autobiografia perché si tratta di un testo autorevole, in quanto scritto dalla stessa Santa in obbedienza a P. Claudio la Colombière che le impose di scrivere tutto quello che avveniva nella sua anima, nonostante la sua estrema ripugnanza nell' eseguire quest'ordine. Margherita nasce il 22 luglio 1647 a Lauthecourt, quintogenita di Claudio Alacoque e di Filiberta Lamyne. Dopo due giorni viene battezzata.

All'età di quattro anni viene affidata alle cure della madrina di battesimo e va a vivere presso di lei nel castello di Corcheval. A cinque anni Margherita, pur non comprendendo a pieno il significato di quella promessa, emette il voto di castità e inizia a vivere una intensa vita di preghiera. L'11 dicembre 1655 le muore il babbo all'età di quarant'anni. Torna in famiglia; viene però affidata ad un collegio di Clarisse, dove riceve la prima comunione. Rimane presso le Clarisse solo due anni perché si ammala gravemente a tal punto da non poter nemmeno camminare. Guarisce per un voto fatto alla Vergine. In un periodo difficile per tutta la sua famiglia, Margherita impara ad accettare le ristrettezze e la sofferenza che sopporta con fortezza tenendo fissa negli occhi l'immagine di Gesù Crocifisso e rimanendo assorta davanti al Santissimo sacramento. Nel 1669, a 22 anni riceve la Cresima e aggiunge "Maria" al nome di Margherita e il 20 giugno del 1671, a 24 anni, entra nel monastero della Visitazione di Paray-le-Monial. Ammessa alla professione, il 6 novembre 1672, Margherita Maria divenne suora.

Il 27 dicembre 1673 segnò per Suor Margherita Maria l'inizio di un nuovo periodo della sua vita religiosa nel monastero della Visitazione, segnato da doni mistici particolari: tre rivelazioni nelle quali Gesù le manifestò il suo cuore. Queste rivelazioni procurarono molta sofferenza e incomprensione da parte della stessa superiora per il timore che tutto fosse frutto dell'immaginazione di quella giovane monaca che spesso veniva condotta per vie straordinarie. In questo periodo l'unico suo conforto e sostegno fu quello di incontrare il P. Claudio la Colombière che, dopo averla ascoltata, comprese che si trattava di un'anima eletta. Il padre la incoraggiò e la rassicurò sulla provenienza delle sue visioni interiori e la invitò a ricevere con umiltà quanto il Signore le inviava e ad essere sempre in atteggiamento di ubbidienza e di ringraziamento. Queste tre rivelazioni, di cui adesso parleremo, sono certamente una iniziativa gratuita del Signore, ma è bello vedere come il Signore l'ha condotta fin da piccola rendendola pronta e capace di portare esperienze così straordinarie. Da ciò che abbiamo scritto fin qui possiamo rilevare, a grandi linee, ciò che caratterizzava la sua vita: Amore per la sofferenza, in quello stesso periodo soffriva molto per il trattamento ingiusto di questo cognato: "Trascorrevo le notti nella stessa afflizione del giorno, versando lacrime copiose ai piedi del crocifisso, il quale mi rivelò (senza che io ne capissi molto) che voleva divenire il Padrone assoluto del mio cuore e voleva rendermi in tutto conforme alla sua vita sofferente"(A. 8). E nelle prime righe del n. 9 dice: "Da quel momento il mio animo fu così penetrato da tale pensiero, da desiderare che le mie pene non avessero mai fine". Crescendo e maturando dentro queste disposizioni, Margherita Maria è pronta ad un incontro veramente sponsale con Gesù.

L'autobiografia parla di tre rivelazioni:

* la prima risale al dicembre 1673 (A. nn. 53-54);

* la seconda datata nel 1674 (A. nn. 55-57);

* la terza, che passa sotto il nome di grande rivelazione, ed è certamente la più importante delle tre, è avvenuta nel 1675 in un giorno dell'ottava del Corpus Domini (A. nn.92-93).

Nella prima rivelazione (27 dicembre 1673), mentre la Santa è in raccoglimento davanti al SS. Sacramento, Gesù rivela la sovrabbondanza del suo amore per gli uomini.

Poi Gesù chiede il cuore a S. Margherita per metterlo nel suo Divin cuore e infiammarlo d'amore e restituendolo alla santa dice: "E in segno che la grande grazia che ti ho concessa, non è frutto di fantasia, ma il fondamento di tutte le altre grazie che ti farò, il dolore della ferita del tuo costato, benché io l'abbia già rinchiusa, durerà per tutta la tua vita e se finora hai preso soltanto il nome di mia schiava, ora voglio regalarti quello di discepola prediletta del mio Sacro Cuore"(A. 54).

Nella seconda rivelazione, 2 luglio 1674, allora festa della Visitazione, sempre mentre la Santa è di fronte all'eucaristia, il Sacro Cuore "svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva in cambio che ingratitudini e indifferenza. Questo mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione, mentre se, in cambio, mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro e vorrei, se fosse possibile, fare ancora di più. Invece non ho dagli uomini che freddezze e ripulse alle infinite premure che mi prendo per fare loro del bene"(A. 55).

Dopo questa seconda rivelazione il Sacro Cuore chiede a S. Margherita Maria:

"Prima di tutto mi riceverai nella comunione tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazione e umiliazioni, che tu accetterai come pegno del mio Amore. Inoltre ti comunicherai il primo venerdì di ogni mese, e, infine, tutte le notti che vanno dal giovedì al venerdì, ti farò partecipe di quella mortale tristezza che ho provato nell'orto degli ulivi. Sarà una amarezza che ti porterà, senza che tu possa comprenderlo, a una specie di agonia più dura della stessa morte. Per tenermi compagnia in quell'umile preghiera che allora, in mezzo alle mie angosce presentai al Padre, ti alzerai fra le undici e mezzanotte per prostrarti con la faccia a terra, insieme a me, per un'ora" (A. 57).

Nella terza rivelazione, che passa sotto il nome di grande rivelazione, ricevuta in un giorno dell'ottava del Corpus Domini, "Gesù, scoprendo il suo Divin Cuore mi disse: "Ecco quel Cuore che ha tanto amato gli uomini e che nulla ha risparmiato fino ad esaurirsi e consumarsi per testimoniare loro il suo amore. In segno di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior parte di essi che ingratitudini per le loro tante irriverenze, i loro sacrilegi e per le freddezze e i disprezzi che essi mi usano in questo Sacramento d'Amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a me consacrati che mi trattano così". Per questo ti chiedo che "il primo venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini, sia dedicato ad una festa particolare per onorare il mio Cuore, ricevendo in quel giorno la santa comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari.

Io ti prometto che il mio Cuore si dilaterà per effondere con abbondanza le ricchezze del suo divino Amore su coloro che gli renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso da altri" (A. 92).

I primi nove venerdì del mese

Per riscoprire lo spirito originario di questa pratica, dobbiamo tornare alle rivelazioni fatte dal Sacro Cuore a S. Margherita Maria e che lei stessa racconta in una lettera scritta alla Madre de Saumaise: "Un venerdì, durante la santa comunione, Egli, se non mi sbaglio, mi rivolse queste parole: Nell'eccessiva misericordia del mio Cuore, ti prometto che il suo onnipotente amore, accorderà la grazia della penitenza finale a tutti coloro che faranno la comunione per nove primi venerdì del mese consecutivi. Non morranno perciò in mia disgrazia, né senza ricevere i loro sacramenti. Il mio Cuore si renderà asilo sicuro in quel supremo momento".

E' evidente che la salvezza finale è opera e dono esclusivo della grande misericordia del Padre, manifestataci dal Cuore di Gesù. Con questa misericordia siamo chiamati ogni giorno e non solo una volta al mese a collaborare impegnandoci in un cammino di conversione. Dunque la chiave di lettura per comprendere la cosiddetta "grande promessa" sta proprio in quel "eccesso della misericordia del mio Cuore". Si tratta cioè di un dono che Gesù ci fa e se ogni regalo è espressione di amore, ancor di più lo sarà "un eccesso di amore".

Per accogliere la promessa di Gesù ci vuole allora una mentalità d'amore e per questo la santa comunione dei primi nove venerdì del mese, non va dunque intesa come una polizza di assicurazione per il Paradiso, ma come espressione sacramentale di amore per il Cristo Crocifisso e di riparazione per i peccati del mondo. E' dunque un impegno di conversione.

Negli ultimi numeri dell'autobiografia (106-111) S. Margherita Maria descrive gli ultimi doni del Cuore di Gesù, quelli di farla partecipe più intimamente della sua passione. La sofferenza era sempre vissuta nella gioia e nella chiara consapevolezza della presenza del Signore.

Margherita Maria muore il 17 ottobre 1690 all'età di 43 anni.

Il 18 settembre 1864 il Papa Pio IX la proclama beata e il 13 maggio 1920 il Papa Benedetto XV la dichiara santa.

MADRE TERESA DI CALCUTTA

” Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono una suora cattolica. Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al Cuore di Gesù”.

” Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono una suora cattolica. Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al Cuore di Gesù”.

Di conformazione minuta, ma di fede salda quanto la roccia, a Madre Teresa di Calcutta fu affidata la missione di proclamare l’amore assetato di Gesù per l’umanità, specialmente per i più poveri tra i poveri. “Dio ama ancora il mondo e manda me e te affinché siamo il suo amore e la sua compassione verso i poveri”. Era un’anima piena della luce di Cristo, infiammata di amore per Lui e con un solo, ardente desiderio: “saziare la Sua sete di amore e per le anime”.

Questa luminosa messaggera dell’amore di Dio nacque il 26 agosto 1910 a Skopje, città situata al punto d’incrocio della storia dei Balcani. La più piccola dei cinque figli di Nikola e Drane Bojaxhiu, fu battezzata Gonxha Agnes, ricevette la Prima Comunione all’età di cinque anni e mezzo e fu cresimata nel novembre 1916. Dal giorno della Prima Comunione l’amore per le anime entrò nel suo cuore. L’improvvisa morte del padre, avvenuta quando Agnes aveva circa otto anni, lasciò la famiglia in difficoltà finanziarie. Drane allevò i figli con fermezza e amore, influenzando notevolmente il carattere e la vocazione della figlia. La formazione religiosa di Gonxha fu rafforzata ulteriormente dalla vivace parrocchia gesuita del Sacro Cuore, in cui era attivamente impegnata.

All’età di diciotto anni, mossa dal desiderio di diventare missionaria, Gonxha lasciò la sua casa nel settembre 1928, per entrare nell’Istituto della Beata Vergine Maria, conosciuto come “le Suore di Loreto”, in Irlanda. Lì ricevette il nome di suor Mary Teresa, come Santa Teresa di Lisieux. In dicembre partì per l’India, arrivando a Calcutta il 6 gennaio 1929. Dopo la Professione dei voti temporanei nel maggio 1931, Suor Teresa venne mandata presso la comunità di Loreto a Entally e insegnò nella scuola per ragazze St. Mary. Il 24 maggio 1937 suor Teresa fece la Professione dei voti perpetui, divenendo, come lei stessa disse: “la sposa di Gesù” per “tutta l’eternità”. Da quel giorno fu sempre chiamata Madre Teresa. Continuò a insegnare a St. Mary e nel 1944 divenne la direttrice della scuola. Persona di profonda preghiera e amore intenso per le consorelle e per le sue allieve, Madre Teresa trascorse i venti anni della sua vita a “Loreto” con grande felicità. Conosciuta per la sua carità, per la generosità e il coraggio, per la propensione al duro lavoro e per l’attitudine naturale all’organizzazione, visse la sua consacrazione a Gesù, tra le consorelle, con fedeltà e gioia.

Il 10 settembre 1946, durante il viaggio in treno da Calcutta a Darjeeling per il ritiro annuale, Madre Teresa ricevette l’“ispirazione”, la sua “chiamata nella chiamata”. Quel giorno, in che modo non lo raccontò mai, la sete di Gesù per amore e per le anime si impossessò del suo cuore, e il desiderio ardente di saziare la Sua sete divenne il cardine della sua esistenza. Nel corso delle settimane e dei mesi successivi, per mezzo di locuzioni e visioni interiori, Gesù le rivelò il desiderio del suo Cuore per “vittime d’amore” che avrebbero “irradiato il suo amore sulle anime.”

”Vieni, sii la mia luce”, la pregò. “Non posso andare da solo” Le rivelò la sua sofferenza nel vedere l’incuria verso i poveri, il suo dolore per non essere conosciuto da loro e il suo ardente desiderio per il loro amore. Gesù chiese a Madre Teresa di fondare una comunità religiosa, le Missionarie della Carità, dedite al servizio dei più poveri tra i poveri. Circa due anni di discernimento e verifiche trascorsero prima che Madre Teresa ottenesse il permesso di cominciare la sua nuova missione. Il 17 agosto 1948, indossò per la prima volta il sari bianco bordato d’azzurro e oltrepassò il cancello del suo amato convento di “Loreto” per entrare nel mondo dei poveri.

Dopo un breve corso con le Suore Mediche Missionarie a Patna, Madre Teresa rientrò a Calcutta e trovò un alloggio temporaneo presso le Piccole Sorelle dei Poveri. Il 21 dicembre andò per la prima volta nei sobborghi: visitò famiglie, lavò le ferite di alcuni bambini, si prese cura di un uomo anziano che giaceva ammalato sulla strada e di una donna che stava morendo di fame e di tubercolosi. Iniziava ogni giornata con Gesù nell’Eucaristia e usciva con la corona del Rosario tra le mani, per cercare e servire Lui in coloro che sono “non voluti, non amati, non curati”. Alcuni mesi più tardi si unirono a lei, l’una dopo l’altra, alcune sue ex allieve.

Il 7 ottobre 1950 la nuova Congregazione delle Missionarie della Carità veniva riconosciuta ufficialmente nell’Arcidiocesi di Calcutta. Agli inizi del 1960 Madre Teresa iniziò a inviare le sue sorelle in altre parti dell’India. Il Diritto Pontificio concesso alla Congregazione dal Papa Paolo VI nel febbraio 1965 la incoraggiò ad aprire una casa di missione in Venezuela. Ad essa seguirono subito altre fondazioni a Roma e in Tanzania e, successivamente, in tutti i continenti. A cominciare dal 1980 fino al 1990, Madre Teresa aprì case di missione in quasi tutti i paesi comunisti, inclusa l’ex Unione Sovietica, l’Albania e Cuba.

Per rispondere meglio alle necessità dei poveri, sia fisiche, sia spirituali, Madre Teresa fondò nel 1963 i Fratelli Missionari della Carità; nel 1976 il ramo contemplativo delle sorelle, nel 1979 i Fratelli contemplativi, e nel 1984 i Padri Missionari della Carità. Tuttavia la sua ispirazione non si limitò soltanto alle vocazioni religiose. Formò i Collaboratori di Madre Teresa e i Collaboratori Ammalati e Sofferenti, persone di diverse confessioni di fede e nazionalità con cui condivise il suo spirito di preghiera, semplicità, sacrificio e il suo apostolato di umili opere d’amore. Questo spirito successivamente portò alla fondazione dei Missionari della Carità Laici. In risposta alla richiesta di molti sacerdoti, nel 1991 Madre Teresa dette vita anche al Movimento Corpus Christi per Sacerdoti come una “piccola via per la santità” per coloro che desideravano condividere il suo carisma e spirito.

In questi anni di rapida espansione della sua missione, il mondo cominciò a rivolgere l’attenzione verso Madre Teresa e l’opera che aveva avviato. Numerose onorificenze, a cominciare dal Premio indiano Padmashri nel 1962 e dal rilevante Premio Nobel per la Pace nel 1979, dettero onore alla sua opera, mentre i media cominciarono a seguire le sue attività con interesse sempre più crescente. Tutto ricevette, sia i riconoscimenti sia le attenzioni, “per la gloria di Dio e in nome dei poveri”.

L’intera vita e l’opera di Madre Teresa offrirono testimonianza della gioia di amare, della grandezza e della dignità di ogni essere umano, del valore delle piccole cose fatte fedelmente e con amore, e dell’incomparabile valore dell’amicizia con Dio. Ma vi fu un altro aspetto eroico di questa grande donna di cui si venne a conoscenza solo dopo la sua morte. Nascosta agli occhi di tutti, nascosta persino a coloro che le stettero più vicino, la sua vita interiore fu contrassegnata dall’esperienza di una profonda, dolorosa e permanente sensazione di essere separata da Dio, addirittura rifiutata da Lui, assieme a un crescente desiderio di Lui. Chiamò la sua prova interiore: “l’oscurità”. La “dolorosa notte” della sua anima, che ebbe inizio intorno al periodo in cui aveva cominciato il suo apostolato con i poveri e perdurò tutta la vita, condusse Madre Teresa a un’unione ancora più profonda con Dio. Attraverso l’oscurità partecipò misticamente alla sete di Gesù, al suo desiderio, doloroso e ardente, di amore, e condivise la desolazione interiore dei poveri.

Durante gli ultimi anni della sua vita, nonostante i crescenti seri problemi di salute, Madre Teresa continuò a guidare la sua Congregazione e a rispondere alle necessità dei poveri e della Chiesa. Nel 1997 le suore di Madre Teresa erano circa 4.000, presenti nelle 610 case di missione sparse in 123 paesi del mondo. Nel marzo 1997 benedisse la neo-eletta nuova Superiora Generale delle Missionarie della Carità e fece ancora un viaggio all’estero. Dopo avere incontrato il Papa Giovanni Paolo II per l’ultima volta, rientrò a Calcutta e trascorse le ultime settimane di vita ricevendo visitatori e istruendo le consorelle. Il 5 settembre 1997 la vita terrena di Madre Teresa giunse al termine. Le fu dato l’onore dei funerali di Stato da parte del Governo indiano e il suo corpo fu seppellito nella Casa Madre delle Missionarie della Carità. La sua tomba divenne ben presto luogo di pellegrinaggi e di preghiera per gente di ogni credo, poveri e ricchi, senza distinzione alcuna. Madre Teresa ci lascia un testamento di fede incrollabile, speranza invincibile e straordinaria carità. La sua risposta alla richiesta di Gesù: “Vieni, sii la mia luce”, la rese Missionaria della Carità, “Madre per i poveri”, simbolo di compassione per il mondo e testimone vivente dell’amore assetato di Dio.

Meno di due anni dopo la sua morte, a causa della diffusa fama di santità e delle grazie ottenute per sua intercessione, il Papa Giovanni Paolo II permise l’apertura della Causa di Canonizzazione. Il 20 dicembre 2002 approvò i decreti sulle sue virtù eroiche e sui miracoli.

Il 19 otttobre 2003 Giovanni Paolo II la proclama “beata”.

La canonizzazione è avvenuta il 4 settembre 2016 sotto il pontificato di Papa Francesco.

SANTA TERESA BENEDETTA DELLA CROCE (EDITH STEIN)

Edith Stein nasce a Breslavia il 12 ottobre 1891, ultima di 11 fratelli di cui 4 morti in tenerissima età, in una famiglia ebrea osservante. Il papà si chiama Siegfried e la mamma Augusta Courant.

Edith Stein nasce a Breslavia il 12 ottobre 1891, ultima di 11 fratelli di cui 4 morti in tenerissima età, in una famiglia ebrea osservante. Il papà si chiama Siegfried e la mamma Augusta Courant.

Nel luglio 1893 papà Siegfried, partito per un viaggio di lavoro, muore per una insolazione, la mamma, donna forte ed energica, prende le redini della famiglia e della ditta di legname.

Nel 1897, il giorno del suo compleanno, Edith inizia a frequentare la “Viktoria schule” nella sua città natale; da subito si distingue per la sua intelligenza vivace e precoce. Terminate le elementari, si iscrive, sempre a Breslavia, al ginnasio.

Nel 1904 decide di non voler più continuare gli studi e si trasferisce ad Amburgo presso la sorella Elsa. E’ sempre in questi tempi che matura la scelta personale di allontanarsi dalla fede ricevuta in famiglia.

Gli studi vengono però ripresi e nel 1911 sostiene gli esami scritti di maturità scientifica; l’esito è così eccellente che viene dispensata dal sostenere le prove orali; integra poi l’esame di greco e ottiene anche la maturità classica.

Si iscrive dunque all’Università, sempre a Breslavia, alla facoltà di Germanistica, storia, filosofia e psicologia del pensiero. Su quest’ultima materia investe notevoli attese ma ne rimane delusa al punto tale di decidere di cambiare ateneo. Passa all’Università di Gottinga dove il filosofo Husserl, fondatore della fenomenologia, la ammette, prima donna, a frequentare il suo primo corso. E’ per Edith lo spalancarsi di un orizzonte nuovo, ciò a cui anelava.

Nel 1914 presta per qualche tempo servizio come crocerossina presso l’ospedale per malattie infettive di Mährisch-Weisskirchen.

Nel 1916 Husserl lascia Gottinga per trasferirsi a Friburgo; Edith segue il suo maestro; presso questo Ateneo discute, unica donna in quell’anno, la sua tesi di laurea sul problema dell’empatia, ottenendo la votazione “summa cum laude”. Diventa assistente di Husserl, ma dopo due anni lascia l’incarico, avvertendo che tale ruolo è troppo ristretto per lei, che ha bisogni di spazi e modalità di ricerca assolutamente personali. Resta però in ottimi rapporti con il venerato maestro Husserl.

Nel 1917 va a fare visita alla vedova Reinach: Adolf, compagno di studi di Edith, anch’egli filosofo e fenomenologo, è infatti morto in guerra. La vista del dolore composto della donna, la sua forza interiore che affonda le sue radici in un cristianesimo convinto, è per Edith il suo primo incontro con la fede, come più tardi ebbe Edith stessa a raccontare.

Nell’estate del 1921 si reca dagli amici fenomenologi i coniugi Conrad Martius. Nella loro residenza estiva legge, in una notte, la “Vita” di S. Teresa d’Avila, trovando tra quelle righe la pienezza di Verità che da lungo tempo la sua coscienza si era preparata ad accogliere. E’ in quell’estate che matura così la sua decisione di aderire alla fede cristiana e alla confessione cattolica (sia i Reinach che i Conrad Martius erano infatti sì cristiani, ma di confessione protestante).

L’1 gennaio 1922 riceve il Battesimo e la Prima Comunione nella Parrocchia di San Martino a Bergzabern, mentre il 2 febbraio del medesimo anno riceve il sacramento della Cresima nella cappella privata del Vescovo di Spira.

Dal 1922 al 1932 insegna lingua e letteratura tedesca presso l’Istituto Magistrale “S. Maria Maddalena” di Spira, una scuola privata tenuta dalle Suore Domenicane; contemporaneamente si dedica allo studio di S. Tommaso d’Aquino e traduce in tedesco le “Questiones disputae de veritate”. Traduce anche le lettere e i diari di Newman da lui scritti prima della conversione. Gli ultimi tempi del suo soggiorno a Spira abbozza la stesura del suo grande studio “Atto e potenza”.

Nel 1928 sceglie come suo direttore spirituale il benedettino Padre Raphael Walzer, abate di Beuron, luogo ove Edith trascorre tempi di preghiera e di meditazione, soprattutto attorno alla Settimana Santa.

Nel 1929 inizia un ciclo di conferenze per la promozione della donna a Praga, a Vienna, a Salisburgo, a Basilea, a Parigi, a Monaco e a Bendorf.

Il 27 marzo 1932 lascia Spira per dedicarsi più liberamente agli studi filosofici; insegna all’Istituto di Pedagogia Scientifica di Monaco.

A seguito dell’ascesa al potere di Hitler e delle conseguenti leggi razziali, nel 1933 è costretta a lasciare l’insegnamento.

Ottiene finalmente il permesso dal suo direttore spirituale di varcare la soglia del Carmelo, come era suo desiderio fin dal giorno del suo Battesimo.

Il 14 ottobre 1933 entra così tra le carmelitane scalze di Colonia; veste l’abito carmelitano il 15 aprile 1934 ricevendo il nuovo nome di Teresa Benedetta della Croce.

Il 21 aprile 1935 emette i voti temporanei e nel 1938 quelli solenni. Pochi giorni dopo la sua Professione muore il suo amato maestro Husserl, col quale mai aveva interrotto i rapporti di amicizia.

Nel 1935 riceve l’ordine, dal Padre Provinciale del Carmelo, di preparare la stesura per la pubblicazione della sua opera “Essere finito, essere eterno”, iniziata già a Spira col titolo di “Atto e potenza”.

Il 9 novembre 1938: è la notte dei cristalli del Reich, 7500 negozi di ebrei vengono distrutti in Germania, Austria e Cecoslovacchia per ordine di Hitler, centinaia gli uccisi, migliaia i deportati a Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Edith decide di chiedere rifugio a un qualche Carmelo fuori dalla Germania per non mettere in pericolo, con la sua presenza, la vita delle sue Consorelle.

Insieme alla sorella Rosa, anch’ella passata al cattolicesimo e divenuta Terziaria Carmelitana, lascia Colonia il 31 dicembre 1938 e va a Echt, in Olanda.

Il 23 marzo 1939 si offre a Dio quale vittima di espiazione e il 9 giugno dello stesso anno redige il suo testamento spirituale. Il 4 agosto fa la sua offerta al Sacro Cuore.

Nel 1941, in occasione del IV centenario della nascita di S. Giovanni della Croce, riceve dai Superiori l’ordine di scrivere un libro sulla vita e le opere del Santo: nasce così la “Scientia Crucis”, opera rimasta interrotta per la sua deportazione.

Il 26 luglio 1942 dai pulpiti di tutte le chiese cattoliche d’Olanda viene letta la “Lettera Pastorale” dell’Episcopato che condanna la deportazione degli ebrei.

Il 2 agosto 1942, la rappresaglia nazista contro tutti i cattolici di ascendenza ebraica. Edith, insieme alla sorella Rosa, viene prelevata dal Monastero di Echt e deportata prima nel campo di concentramento di Amersfort, poi in quello di Westerbork e infine in quello di Auschwitz-Birkenau. Muore asfissiata presumibilmente il 9 agosto 1942 e il suo corpo viene cremato.

Anche il fratello Paul e la sorella Frieda muoiono in campo di concentramento, a Theresienstadt, come pure Eva, figlia del fratello Arno.

Gli altri riescono a emigrare negli USA.

Il 4 gennaio 1962 il Cardinale Frings, arcivescovo di Colonia, indice l’apertura del processo di beatificazione.

Il 4 settembre 1972 la pratica passa a Roma.

Il 15 febbraio 1986 la commissione cardinalizia presenta al Santo Padre Giovanni Paolo II la richiesta di procedere alla beatificazione della Serva di Dio come martire per la fede.

L’1 maggio 1987 viene beatificata a Colonia da Giovanni Paolo II.

E’ sempre lui la proclama santa l’11 ottobre 1998 e compatrona d’Europa l’1 ottobre 1999.

La sua festa liturgica, nel calendario della Chiesa cattolica, è il 9 agosto col nome di S. Teresa Benedetta della Croce.

SANT’IGNAZIO DI LOYOLA

Il primo scritto che racconta la vita, la vocazione e la missione di Sant’ Ignazio, è stato redatto proprio da lui, in Italia ed è conosciuto come “Autobiografia”, ed egli racconta la sua chiamata e la sua missione, presentandosi in terza persona, per lo più designato con il nome di “pellegrino”. Apparentemente è la descrizione di lunghi viaggi o di esperienze curiose e aneddotiche, ma in realtà è la descrizione di un pellegrinaggio spirituale ed interiore.

Il primo scritto che racconta la vita, la vocazione e la missione di Sant’ Ignazio, è stato redatto proprio da lui, in Italia ed è conosciuto come “Autobiografia”, ed egli racconta la sua chiamata e la sua missione, presentandosi in terza persona, per lo più designato con il nome di “pellegrino”. Apparentemente è la descrizione di lunghi viaggi o di esperienze curiose e aneddotiche, ma in realtà è la descrizione di un pellegrinaggio spirituale ed interiore.

Il grande protagonista della Riforma cattolica nel XVI secolo, nacque ad Azpeitia un paese basco, nell’estate del 1491, il suo nome era Iñigo Lopez de Loyola, settimo ed ultimo figlio maschio di Beltran Ibañez de Oñaz e di Marina Sanchez de Licona, genitori appartenenti al casato dei Loyola, uno dei più potenti della provincia di Guipúzcoa, che possedevano una fortezza padronale con vasti campi, prati e ferriere.

Iñigo perse la madre subito dopo la nascita, ed era destinato alla carriera sacerdotale secondo il modo di pensare dell’epoca, nell’infanzia ricevé per questo anche la tonsura.

Ma egli ben presto dimostrò di preferire la vita del cavaliere come già per due suoi fratelli; il padre prima di morire, nel 1506 lo mandò ad Arévalo in Castiglia affinché ricevesse un’educazione adeguata. Nel 1515 Iñigo venne accusato di eccessi d’esuberanza e di misfatti accaduti durante il carnevale ad Azpeitia e insieme al fratello don Piero, subì un processo che non sfociò in sentenza, forse per l’intervento di alti personaggi; questo per comprendere che era di temperamento focoso, corteggiava le dame, si divertiva come i cavalieri dell’epoca.

Morto nel 1517 il giovane Iñigo si trasferì presso don Antonio Manrique, duca di Najera e viceré di Navarra, al cui servizio si trovò a combattere varie volte, fra cui nell’assedio del castello di Pamplona ad opera dei francesi; era il 20 maggio 1521, quando una palla di cannone degli assedianti lo ferì ad una gamba.

Trasportato nella sua casa di Loyola, subì due dolorose operazioni alla gamba, che comunque rimase più corta dell’altra, costringendolo a zoppicare per tutta la vita.

Ma il Signore stava operando nel plasmare l’anima di quell’irrequieto giovane; durante la lunga convalescenza, non trovando in casa libri cavallereschi e poemi a lui graditi, prese a leggere, prima svogliatamente e poi con attenzione.

Si trattava della “Vita di Cristo” di Lodolfo Cartusiano e la “Leggenda Aurea” (vita di santi) di Jacopo da Varagine (1230-1298), dalla meditazione di queste letture, si convinse che l’unico vero Signore al quale si poteva dedicare la fedeltà di cavaliere era Gesù stesso.

Per iniziare questa sua conversione di vita, decise appena ristabilito, di andare pellegrino a Gerusalemme dove era certo, sarebbe stato illuminato sul suo futuro; partì nel febbraio 1522 da Loyola diretto a Barcellona, fermandosi all’abbazia benedettina di Monserrat dove fece una confessione generale, si spogliò degli abiti cavallereschi vestendo quelli di un povero e fece il primo passo verso una vita religiosa con il voto di castità perpetua.

Un’epidemia di peste, cosa ricorrente in quei tempi, gl’impedì di raggiungere Barcellona che ne era colpita, per cui si fermò nella cittadina di Manresa e per più di un anno condusse vita di preghiera e di penitenza; fu qui che vivendo poveramente presso il fiume Cardoner “ricevé una grande illuminazione”, sulla possibilità di fondare una Compagnia di consacrati e che lo trasformò completamente.

In una grotta dei dintorni, in piena solitudine prese a scrivere una serie di meditazioni e di norme, che successivamente rielaborate formarono i celebri “Esercizi Spirituali”, i quali costituiscono ancora oggi, la vera fonte di energia dei Gesuiti e dei loro allievi.

Arrivato nel 1523 a Barcellona, Iñigo di Loyola, invece di imbarcarsi per Gerusalemme s’imbarcò per Gaeta e da qui arrivò a Roma la Domenica delle Palme, fu ricevuto e benedetto dall’olandese Adriano VI,

Imbarcatosi a Venezia arrivò in Terrasanta visitando tutti i luoghi santificati dalla presenza di Gesù; avrebbe voluto rimanere lì ma il Superiore dei Francescani, responsabile apostolico dei Luoghi Santi, glielo proibì e quindi ritornò nel 1524 in Spagna.

Intuì che per svolgere adeguatamente l’apostolato, occorreva approfondire le sue scarse conoscenze teologiche.

Sii trasferì a Parigi rimanendovi fino al 1535, ottenendo il dottorato in filosofia.

Ma già nel 1534 con i primi compagni, i giovani maestri fecero voto nella Cappella di Montmartre di vivere in povertà e castità, era il 15 agosto, inoltre promisero di recarsi a Gerusalemme e se ciò non fosse stato possibile, si sarebbero messi a disposizione del papa, che avrebbe deciso il loro genere di vita apostolica e il luogo dove esercitarla. nel contempo Iñigo latinizzò il suo nome in Ignazio, ricordando il santo vescovo martire s. Ignazio d’Antiochia.

A causa della guerra fra Venezia e i Turchi, il viaggio in Terrasanta sfumò, per cui si presentarono dal papa Paolo III (1534-1549), il quale disse: “Perché desiderate tanto andare a Gerusalemme? Per portare frutto nella Chiesa di Dio l’Italia è una buona Gerusalemme”; e tre anni dopo si cominciò ad inviare in tutta Europa e poi in Asia e altri Continenti, quelli che inizialmente furono chiamati “Preti Pellegrini” o “Preti Riformati” in seguito chiamati Gesuiti.

Ignazio di Loyola nel 1537 si trasferì in Italia prima a Bologna e poi a Venezia, dove fu ordinato sacerdote; insieme a due compagni si avvicinò a Roma e a 14 km a nord della città, in località ‘La Storta’ ebbe una visione che lo confermò nell’idea di fondare una “Compagnia” che portasse il nome di Gesù.

Il 27 settembre 1540 papa Polo III approvò la Compagnia di Gesù con la bolla “Regimini militantis Ecclesiae”.

L’8 aprile 1541 Ignazio fu eletto all’unanimità Preposito Generale e il 22 aprile fece con i suoi sei compagni, la professione nella Basilica di S. Paolo; nel 1544 padre Ignazio, divenuto l’apostolo di Roma, prese a redigere le “Costituzioni” del suo Ordine, completate nel 1550, mentre i suoi figli si sparpagliavano per il mondo.

Rimasto a Roma per volere del papa, coordinava l’attività dell’Ordine, nonostante soffrisse dolori lancinanti allo stomaco, limitava a quattro ore il sonno per adempiere a tutti i suoi impegni e per dedicarsi alla preghiera e alla celebrazione della Messa.

Il male fu progressivo limitandolo man mano nelle attività, finché il 31 luglio 1556, il soldato di Cristo, morì in una modestissima camera della Casa situata vicina alla Cappella di Santa Maria della Strada a Roma.

Fu proclamato beato il 27 luglio 1609 da papa Paolo V e proclamato santo il 12 marzo 1622 da papa Gregorio XV.

Si completa la scheda sul Santo Fondatore, colonna della Chiesa e iniziatore di quella riforma coronata dal Concilio di Trento, con una panoramica di notizie sul suo Ordine, la “Compagnia di Gesù”.

SAN LUIGI GONZAGA

Luigi non era solo un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, ma un giovane intelligente, ricco di sensibilità e di forza, per reagire all’eredità dei Gonzaga: avarizia, insensibilità, sete di potere…

Luigi non era solo un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, ma un giovane intelligente, ricco di sensibilità e di forza, per reagire all’eredità dei Gonzaga: avarizia, insensibilità, sete di potere…

Il secolo di Luigi è segnato dall’eresia di Lutero e Calvino. In questa società in cui imperava il materialismo e razionalismo Luigi sa reagire con la preghiera e l’amore ai poveri. Si rende conto della corruzione di corte ed è capace di difendere il suo cattolicesimo, di svergognare un vecchio signore che teneva discorsi pornografici e sà rimproverare il principino don Diego, che pretendeva di comandare al vento.

Nelle sue scelte è guidato da grandi ideali! I suoi genitori – Ferrante

Gonzaga e Marta Tana di Sàntena, piemontese – si conoscono alla corte di Filippo II e si sposano a Madrid il 15 novembre 1566, secondo le norme del concilio di Trento. Luigi nasce il 9 marzo 1568, con un parto difficile; è battezzato il 20 aprile a Castiglione: certificato in latino! Ferrante è fiero del suo erede. La madre, donna di cultura e di fede, lo educa alla preghiera e alla carità. Luigi cresce vispo e birichino. Il padre gli regala un’armaturina leggera e lui nel 1573, a Casalmaggiore, fa l’ufficiale e spara il cannone…Due anni prima, lo stendardo oro-azzurro della Lega santa aveva trionfato a Lepanto…

Lontano da mamma Marta, Luigi prega di meno e dice “parolacce militari”.

Nel 1577-78, insieme al fratello Rodolfo, Luigi passa col padre a Bagni di Lucca ed è poi accolto alla corte di Francesco de’ Medici a Firenze. Fa progressi in latino e spagnolo. Nel giardino di Palazzo Pitti gioca con le principessine Eleonora, Anna e Maria.

Ma Firenze matura Luigi: davanti alla santissima Annunziata si consacra alla Madonna. Il precettore lo conduce da un confessore gesuita, e lui sviene in San Giovannino, ripensando alle “parolacce”.

Nel 1579 Ferrante, eletto principe del Sacro Romano Impero, preferisce che i figli rientrino a Castiglione, ove Luigi, il 22 luglio 1580 riceve la prima comunione dal cardinale Carlo Borromeo. Ormai la vita di Luigi segue gli Esercizi spirituali di sant’Ignazio.

Intanto Ferrante è incaricato da Filippo II di accompagnare a Lisbona sua sorella Maria d’Austria, vedova di Massimiliano II. Dal 1581 Luigi vive a Madrid. La sua vocazione si precisa. Il 29 marzo 1583 terrà un suo discorsetto in latino davanti al re. Ma il 15 agosto 1583, davanti alla Madonna del Buon Consiglio nella chiesa del collegio della Compagnia di Gesù, Luigi è certo che il Signore lo vuole gesuita. Marta è contenta. Ferrante oppone grosse difficoltà. Luigi è convinto, ma accetta di rimandare la decisione al ritorno in Italia. Nel 1584 a Castiglione, Luigi scappa da casa, scrive al Padre generale Acquaviva. Finalmente Ferrante cede, e il 2 novembre 1585, Luigi firma a Mantova l’atto di rinunzia al marchesato.

Lunedì 4 novembre dalla bruma mattutina spunta il sole, la carrozza attraversa il Po a San Niccolò, l’esodo di Luigi è segnato da “grande allegrezza”.

Luigi arriva a Roma: forse il 20 novembre 1585. Suo cugino, monsignor Scipione Gonzaga, lo ospita nel palazzetto di via della Scrofa 117 (dal 9 novembre 1991, una lapide ne ricorda il passaggio). Da una lettera di Ferrante, sappiamo che Luigi il 23 novembre fu ricevuto da Sisto V, domenica 24 passò al Gesù per la messa, poi lunedì 25 entrò nel noviziato di Sant’Andrea al Quirinale. Il suo cuore gustò pace e gioia…

Dopo un breve soggiorno a Napoli per ragioni di salute, Luigi è trasferito al Collegio Romano per concludere gli studi di filosofia. Il 25 novembre 1587, nella cappella del quarto piano, pronuncia i primi voti religiosi. Spesso pregherà nella chiesa dell’Annunziata (poi assorbita nella vasta chiesa di Sant’Ignazio).

Luigi passa alla teologia, domanda le missioni dell’India. Nel 1588 riceve gli ordini minori in San Giovanni in Laterano. Il 12 settembre 1589, su consiglio del Padre Bellarmino e del Padre Acquaviva, Luigi va a riappacificare suo fratello Rodolfo con il duca di Mantova. Un suo discorso sull’eucarestia porta molta gente alla confessione. Nel ritorno, entusiasma gli studenti di Siena parlando della sequela generosa di Cristo-Re. Nel febbraio 1591 scoppia a Roma un’epidemia di tifo petecchiale e Luigi è fra i primi volontari. Il 3 marzo trasporta un appestato all’ospedale della Consolazione.

Subito un febbrone lo avvolge e lo avvia alla morte, vero “martire di carità”.L’ultima lettera alla madre lo rivela carico di fede… Il 21 giugno 1591, Luigi ha maturato un grande ideale, “giunge a riva di tutte le sue speranze”.

Ricordiamo inoltre il Comune di Castiglione delle Stiviere, per i quattro cortei storici in costume (1988-1991), con cinquecento comparse. L’anno 1991 fu coronato dalla visita carismatica di Giovanni Paolo II.

“Luigi è passato dall’egoismo alla protesta, dalla protesta alla proposta, dalla proposta alla socialità, dalla socialità alla carità”.

Di lui Paolo VI disse nel marzo 1968: “Luigi concepì la sua esistenza come un dono da spendere per gli altri”; infine le parole di Giovanni Paolo II nel giugno 1991: “Il Padre misericordioso ha concesso a Luigi d’immolare la sua giovinezza in un servizio eroico di carità fraterna”.

SANTA CATERINA DA SIENA

Quando si pensa a santa Caterina da Siena vengono in mente tre aspetti di questa mistica nella quale sono stati stravolti i piani naturali: la sua totale appartenenza a Cristo, la sapienza infusa, il suo coraggio. I due simboli che caratterizzano l’iconografia cateriniana sono il libro e il giglio, che rappresentano rispettivamente la dottrina e la purezza. L’insistenza dell’iconografia antica sui simboli dottrinali e soprattutto il capolavoro de Il Dialogo della Divina Provvidenza (ovvero Libro della Divina Dottrina), l’eccezionale Epistolario e la raccolta delle Preghiere sono stati decisivi per la proclamazione a Dottore della Chiesa di Santa Caterina, avvenuta il 4 ottobre 1970 per volere di Paolo VI (1897-1978), sette giorni dopo quella di Santa Teresa d’ Avila (1515–1582).

Quando si pensa a santa Caterina da Siena vengono in mente tre aspetti di questa mistica nella quale sono stati stravolti i piani naturali: la sua totale appartenenza a Cristo, la sapienza infusa, il suo coraggio. I due simboli che caratterizzano l’iconografia cateriniana sono il libro e il giglio, che rappresentano rispettivamente la dottrina e la purezza. L’insistenza dell’iconografia antica sui simboli dottrinali e soprattutto il capolavoro de Il Dialogo della Divina Provvidenza (ovvero Libro della Divina Dottrina), l’eccezionale Epistolario e la raccolta delle Preghiere sono stati decisivi per la proclamazione a Dottore della Chiesa di Santa Caterina, avvenuta il 4 ottobre 1970 per volere di Paolo VI (1897-1978), sette giorni dopo quella di Santa Teresa d’ Avila (1515–1582).

Caterina (dal greco: donna pura) vive in un momento storico e in una terra, la Toscana, di intraprendente ricchezza spirituale e culturale, la cui scena artistica e letteraria era stata riempita da figure come Giotto (1267–1337) e Dante (1265–1321), ma, contemporaneamente, dilaniata da tensioni e lotte fratricide di carattere politico, dove occupavano spazio preponderante le discordie fra guelfi e ghibellini.

Caterina nasce a Siena nel rione di Fontebranda (oggi Nobile Contrada dell’Oca) il 25 marzo 1347: è la ventiquattresima figlia delle venticinque creature che Jacopo Benincasa, tintore, e Lapa di Puccio de’ Piacenti hanno messo al mondo. Giovanna è la sorella gemella, ma morirà neonata. La famiglia Benincasa, un patronimico, non ancora un cognome, appartiene alla piccola borghesia.

Caterina ha solo sei anni quando le appare Gesù vestito maestosamente, da Sommo Pontefice, con tre corone sul capo ed un manto rosso, accanto al quale stanno san Pietro, san Giovanni e san Paolo.

Il Papa si trovava, a quel tempo, ad Avignone e la cristianità era minacciata dai movimenti ereticali.

Già a sette anni Caterina fece voto di verginità. Preghiere, penitenze e digiuni costellano ormai le sue giornate, dove non c’è più spazio per il gioco.

Della precocissima vocazione parla il suo primo biografo, il beato Raimondo da Capua (1330-1399), nella Legeda Maior, confessore di Santa Caterina e che divenne superiore generale dell’ordine domenicano; in queste pagine troviamo come la mistica senese abbia intrapreso, fin da bambina, la via della perfezione cristiana: ridusse e cibo e sonno; abolisce la carne; si nutre di erbe crude, di qualche frutto; utilizza il cilicio…

Proprio ai Domenicani la giovanissima Caterina, che aspirava a conquistare anime a Cristo, si rivolse per rispondere alla impellente chiamata. Ma prima di realizzare la sua aspirazione fu necessario combattere contro le forti reticenze dei genitori che la volevano coniugare.

Aveva solo 12 anni, eppure reagì con forza: si tagliò i capelli, si coprì il capo con un velo e si serrò in casa.

Risolutivo fu poi ciò che un giorno il padre vide: sorprese una colomba aleggiare sulla figlia in preghiera.

Nel 1363 vestì l’abito delle «mantellate» (dal mantello nero sull’abito bianco dei Domenicani); una scelta anomala quella del terz’ordine laicale, al quale aderivano soprattutto donne mature o vedove, che continuavano a vivere nel mondo, ma con l’emissione dei voti di obbedienza, povertà e castità.

Caterina si avvicinò alle Letture Sacre pur essendo analfabeta: ricevette dal Signore il dono di saper leggere e imparò anche a scrivere, ma usò comunque e spesso il metodo della dettatura.

Al termine del Carnevale del 1367 si compiono le mistiche nozze: da Gesù riceve un anello adorno di rubini. Fra Cristo, il bene amato sopra ogni altro bene, e Caterina viene a stabilirsi un rapporto di intimità particolarissimo e di intensa comunione, tanto da arrivare ad uno scambio fisico di cuore. Cristo, ormai e in tutti i sensi, vive in lei (Gal 2,20).

Ha inizio l’intensa attività caritatevole a vantaggio dei poveri, degli ammalati, dei carcerati e intanto soffre indicibilmente per il mondo, che è in balia della disgregazione e del peccato; l’Europa è pervasa dalle pestilenze, dalle carestie, dalle guerre: «la Francia preda della guerra civile; l’Italia corsa dalle compagnie di ventura e dilaniata dalle lotte intestine; il regno di Napoli travolto dall’incostanza e dalla lussuria della regina Giovanna; Gerusalemme in mano agli infedeli, e i turchi che avanzano in Anatolia mentre i cristiani si facevano guerra tra loro». Fame,malattia, corruzione, sofferenze, sopraffazioni, ingiustizie…

Le lettere

Le lettere, che la mistica osa scrivere al Papa in nome di Dio, sono vere e proprie colate di lava, documenti di una realtà che impegna cielo e terra. Lo stile, tutto cateriniano, sgorga da sé, per necessità interiore: sospinge nel divino la realtà contingente, immergendo, con una iridescente e irresistibile forza d’amore, uomini e circostanze nello spazio soprannaturale. Ecco allora che le sue epistole sono un impasto di prosa e poesia, dove gli appelli alle autorità, sia religiose che civili, sono fermi e intransigenti, ma intrisi di materno sentire: «Delicatissima donna, questo gigante della volontà; dolcissima figlia e sorella, questo rude ammonitore di Pontefici e di re; i rimproveri e le minacce che ella osa fulminare sono compenetrati di affetto inesausto». Usa espressioni tonanti, invitando alla virilità delle scelte e delle azioni, ma sa essere ugualmente tenerissima, come solo uno spirito muliebre è in grado di palesare.

La poesia di colei che scrive al Papa «Oimé, padre, io muoio di dolore, e non posso morire» è costituita da sublimi altezze e folgoranti illuminazioni divine, ma nel contempo, conoscendo che cosa sia il peccato e dove esso conduca, tocca abissi di indicibile nausea, perché Caterina intinge il pensiero nell’inchiostro della realtà tutta intera, quella fatta di bene e male, di angeli e demoni, di natura e sovranatura, dove il contingente si incontra e si scontra nell’Eterno.

Per la causa di Cristo

Una brulicante «famiglia spirituale», formata da sociae e socii, confessori e segretari, vive intorno a questa madre che pungola, sostiene, invita, con forza e senza posa, alla Causa di Cristo, facendo anche pressioni, come pacificatrice, su casate importanti come i Tolomei, i Malavolti, i Salimbeni, i Bernabò Visconti…

Lotte con il demonio, levitazioni, estasi, bilocazioni, colloqui con Cristo, il desiderio di fusione in Lui e la prima morte di puro amore, quando l’amore ebbe la forza della morte e la sua anima fu liberata dalla carne… per un breve spazio di tempo.

I temi sui quali Caterina pone attenzione sono: la pacificazione dell’Italia, la necessità della crociata, il ritorno della sede pontificia a Roma e la riforma della Chiesa.

Passato il periodo della peste a Siena, nel quale non sottrae la sua attenta assistenza, il 1° aprile del 1375, nella chiesa di Santa Cristina, riceve le stimmate incruente.ù

In quello stesso anno cerca di dissuadere i capi delle città di Pisa e Lucca dall’aderire alla Lega antipapale promossa da Firenze che si trovava in urto con i legati pontifici, che avrebbero dovuto preparare il ritorno del Papa a Roma.

L’anno seguente partì per Avignone, dove giunse il 18 giugno per incontrare Gregorio XI (1330–1378), il quale, persuaso dall’intrepida Caterina, rientrò nella città di San Pietro il 17 gennaio 1377.

L’anno successivo morì il Pontefice e gli successe Urbano VI (1318–1389), ma una parte del collegio cardinalizio gli preferì Roberto di Ginevra, che assunse il nome di Clemente VII (1342– 1394, antipapa), dando inizio al grande scisma d’Occidente, che durò un quarantennio, risolto al Concilio di Costanza (1414-1418) con le dimissioni di Gregorio XII (1326–1417), che precedentemente aveva legittimato il Concilio stesso, e l’elezione di Martino V (1368–1431), nonché con le scomuniche degli antipapi di Avignone (Benedetto XIII, 1328–1423) e di Pisa (Giovanni XXIII, 1370–1419).

All’udienza generale del 24 novembre 2010 Benedetto XVI ha affermato, riferendosi proprio a santa Caterina: «Il secolo in cui visse – il quattordicesimo – fu un’epoca travagliata per la vita della Chiesa e dell’intero tessuto sociale in Italia e in Europa. Tuttavia, anche nei momenti di maggiore difficoltà, il Signore non cessa di benedire il suo Popolo, suscitando Santi e Sante che scuotano le menti e i cuori provocando conversione e rinnovamento».

Amando Gesù («O Pazzo d’amore!»), che descrive come un ponte lanciato tra Cielo e terra, Caterina amava i sacerdoti perché dispensatori, attraverso i Sacramenti e la Parola, della forza salvifica.

L’anima di colei che iniziava le sue cocenti e vivificanti lettere con «Io Caterina, serva e schiava de’ servi di Gesù Cristo, scrivo a voi nel prezioso sangue suo», raggiunge la beatitudine il 29 aprile 1380, a 33 anni.

SAN GIUSEPPE

Il nome Giuseppe è di origine ebraica e sta a significare “Dio aggiunga”. Giuseppe nacque a Betlemme, il padre si chiamava Giacobbe e pare che fosse il terzo di sei fratelli. Giuseppe in seguito si trasferirà a Nazareth come falegname.

Il nome Giuseppe è di origine ebraica e sta a significare “Dio aggiunga”. Giuseppe nacque a Betlemme, il padre si chiamava Giacobbe e pare che fosse il terzo di sei fratelli. Giuseppe in seguito si trasferirà a Nazareth come falegname.

San Giuseppe fu lo sposo di Maria, il capo della “sacra famiglia” nella quale nacque, misteriosamente per opera dello Spirito Santo, Gesù figlio del Dio Padre. E orientando la propria vita sulla lieve traccia di alcuni sogni, dominati dagli angeli che recavano i messaggi del Signore, diventò una luce dell’esemplare paternità. Certamente non fu un assente. È vero, fu molto silenzioso, ma fino ai trent’anni della vita del Messia, fu sempre accanto al figliolo con fede, obbedienza e disponibilità ad accettare i piani di Dio. Cominciò a scaldarlo nella povera culla della stalla, lo mise in salvo in Egitto quando fu necessario, si preoccupò nel cercarlo allorché dodicenne era “sparito’’ nel tempio, lo ebbe con sé nel lavoro di falegname, lo aiutò con Maria a crescere “in sapienza, età e grazia”. Lasciò probabilmente Gesù poco prima che “il Figlio dell’uomo” iniziasse la vita pubblica, spirando serenamente tra le sue braccia. Non a caso quel padre da secoli viene venerato anche quale patrono della buona morte.

Giuseppe era, come Maria, discendente della casa di Davide e di stirpe regale, una nobiltà nominale, perché la vita lo costrinse a fare l’artigiano del paese, a darsi da fare nell’accurata lavorazione del legno. Di lui non si sanno molte cose sicure, non più di quello che canonicamente hanno riferito gli evangelisti Matteo e Luca.

San Giuseppe non è solamente il patrono dei padri di famiglia come “sublime modello di vigilanza e provvidenza” nonché della Chiesa universale, con festa solenne il 19 marzo. Egli è oggi anche molto festeggiato in campo liturgico e sociale il 1° maggio quale patrono degli artigiani e degli operai, così proclamato da papa Pio XII. Papa Giovanni XXIII gli affidò addirittura il Concilio Vaticano II.

San Giuseppe si è lasciato travolgere dal Signore e condurre per strade misteriose. Ha rinunciato a capire e ha accettato di credere, ha rinunziato a comandare e ha accettato di obbedire. Credendo, si è lasciato condurre dal Signore e questi lo ha introdotto in un modo particolarmente intimo nel mistero dell’Incarnazione e della salvezza. San Giuseppe, questo amabilissimo patrono della vita spirituale, immerso in una preghiera fervorosa e costante, ci aiuti ad essere molto presenti solo al cuore e agli occhi di Dio, il nostro io sappia perdersi nell’adorazione umile e silenziosa dell’infinita grandezza dell’unico Dio e Signore nostro.

SANTA SCOLASTICA

Scolastica, la sorella di san Benedetto da Norcia, è praticamente la fondatrice del monachesimo occidentale femminile. Scolastica è nata a Norcia nel 480 e morì a Montecassino. Le poche notizie che abbiamo della vita di Santa Scolastica le troviamo nei dialoghi del Papa San Gregorio Magno. A 12 anni viene mandata a Roma a studiare con il suo fratello Benedetto, ma turbata dall’ambiente molto immorale si ritirò in un eremitaggio. Benedetto la invitò a servire Dio non già fuggendo dal mondo verso la solitudine, ma vivendo in comunità durature e organizzate e dividendo rigorosamente il proprio tempo fra la preghiera e il lavoro: “Ora et Labora”. Da giovanissima Scolastica si consacrò al Signore con il voto di castità. Più tardi mentre il fratello Benedetto viveva a Montecassino con i suoi monaci, Santa Scolastica fondò un Monastero nelle zone vicine con un gruppetto di donne consacrate. Papa Gregorio Magno narra che Benedetto e Scolastica un giorno si incontrarono fuori dai rispettivi monasteri, un colloquio che non finiva mai più, su tante cose del cielo e della terra. Scolastica voleva prolungare il colloquio, ma Benedetto rifiutò perché la regola del monastero proibiva ai monaci di rimanere fuori durante la notte. Allora Santa Scolastica si raccolse in preghiera ed ecco scoppiare un temporale violentissimo che gli costrinse a rimanere in quella casa per tutta la notte. Tre giorni dopo, leggiamo nei dialoghi, Benedetto apprese della morte della sorella vedendo la sua anima salire verso l’alto in forma di colomba. I monaci scesero allora a prendere il corpo di Scolastica e la seppellirono nel monastero di Montecassino. Abbiamo poche notizie di Santa Scolastica ma sappiamo che osservava rigorosamente la regola del silenzio, un giorno disse alle sue consorelle: “Tacete o parlate solamente di Dio”.

Scolastica, la sorella di san Benedetto da Norcia, è praticamente la fondatrice del monachesimo occidentale femminile. Scolastica è nata a Norcia nel 480 e morì a Montecassino. Le poche notizie che abbiamo della vita di Santa Scolastica le troviamo nei dialoghi del Papa San Gregorio Magno. A 12 anni viene mandata a Roma a studiare con il suo fratello Benedetto, ma turbata dall’ambiente molto immorale si ritirò in un eremitaggio. Benedetto la invitò a servire Dio non già fuggendo dal mondo verso la solitudine, ma vivendo in comunità durature e organizzate e dividendo rigorosamente il proprio tempo fra la preghiera e il lavoro: “Ora et Labora”. Da giovanissima Scolastica si consacrò al Signore con il voto di castità. Più tardi mentre il fratello Benedetto viveva a Montecassino con i suoi monaci, Santa Scolastica fondò un Monastero nelle zone vicine con un gruppetto di donne consacrate. Papa Gregorio Magno narra che Benedetto e Scolastica un giorno si incontrarono fuori dai rispettivi monasteri, un colloquio che non finiva mai più, su tante cose del cielo e della terra. Scolastica voleva prolungare il colloquio, ma Benedetto rifiutò perché la regola del monastero proibiva ai monaci di rimanere fuori durante la notte. Allora Santa Scolastica si raccolse in preghiera ed ecco scoppiare un temporale violentissimo che gli costrinse a rimanere in quella casa per tutta la notte. Tre giorni dopo, leggiamo nei dialoghi, Benedetto apprese della morte della sorella vedendo la sua anima salire verso l’alto in forma di colomba. I monaci scesero allora a prendere il corpo di Scolastica e la seppellirono nel monastero di Montecassino. Abbiamo poche notizie di Santa Scolastica ma sappiamo che osservava rigorosamente la regola del silenzio, un giorno disse alle sue consorelle: “Tacete o parlate solamente di Dio”.

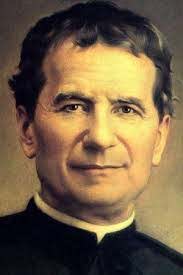

SAN GIOVANNI BOSCO

Giovanni Bosco nasce il 16 agosto 1815 in una frazione collinare chiamata I Becchi di Castelnuovo d’Asti. Suo padre si chiamava Francesco ed era un contadino, la madre Margherita Occhiena. Quando Giovanni aveva 2 anni, il padre contrasse una grave polmonite che lo condusse alla morte a soli 33 anni, lasciò la moglie vedova a 29 anni con tre figli da crescere: Antonio, Giuseppe e Giovanni. Erano anni di carestia e mamma Margherita dovette lavorare i campi con grande sacrificio per rassicurare il sostentamento alla famiglia. A 9 anni il piccolo Giovanni fece un sogno e da allora continuerà ad essere visitato da sogni-rivelazioni che gli indicheranno la sua strada e lo faranno portavoce di profezie dirette ai singoli, alla società e ai suoi giovani, alla Congregazione Salesiana, alla Chiesa. Lui stesso definì profetico il sogno fatto a 9 anni che un giorno raccontò ai ragazzi del suo oratorio: “Gli pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto dove si divertivano una grande quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano e non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie egli si lanciò in mezzo a loro cercando di arrestarli usando pugni e parole, ma in quel momento apparve un uomo maestoso, nobilmente vestito, il suo viso era luminoso, lo chiamò per nome e gli ordinò di mettersi a capo di tutti quei ragazzi. Giovanni gli chiese chi fosse colui che gli comandava cose impossibili: “Io sono il Figlio di colei che tua madre ti insegnò a salutare tre volte al giorno”. In quel momento apparve vicino a lui una maestosa donna e in quell’istante al posto dei giovani c’erano una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e parecchi altri animali. La Madonna gli disse: “Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare, cresci umile e virtuoso perché questo è ciò che adesso vedrai succedere a questi animali, tu lo dovrai fare per i miei figli”. Fu così che al posto di animali feroci comparvero altrettanti agnelli mansueti, che ascoltavano, correvano e giocavano fraternamente”. Proprio dopo questo sogno si accese nel giovane Bosco la sua vocazione. Per avvicinare i ragazzi alla preghiera e all’ascolto della Santa Messa imparò i giochi di prestigio e le acrobazie dei saltimbanchi, attirando in tal modo tanti altri ragazzi i quali venivano poi da lui invitati alla preghiera del rosario e del vangelo. Nel marzo 1826 Giovanni prese la prima comunione.

Giovanni Bosco nasce il 16 agosto 1815 in una frazione collinare chiamata I Becchi di Castelnuovo d’Asti. Suo padre si chiamava Francesco ed era un contadino, la madre Margherita Occhiena. Quando Giovanni aveva 2 anni, il padre contrasse una grave polmonite che lo condusse alla morte a soli 33 anni, lasciò la moglie vedova a 29 anni con tre figli da crescere: Antonio, Giuseppe e Giovanni. Erano anni di carestia e mamma Margherita dovette lavorare i campi con grande sacrificio per rassicurare il sostentamento alla famiglia. A 9 anni il piccolo Giovanni fece un sogno e da allora continuerà ad essere visitato da sogni-rivelazioni che gli indicheranno la sua strada e lo faranno portavoce di profezie dirette ai singoli, alla società e ai suoi giovani, alla Congregazione Salesiana, alla Chiesa. Lui stesso definì profetico il sogno fatto a 9 anni che un giorno raccontò ai ragazzi del suo oratorio: “Gli pareva di essere vicino a casa, in un cortile molto vasto dove si divertivano una grande quantità di ragazzi. Alcuni ridevano, altri giocavano e non pochi bestemmiavano. Al sentire le bestemmie egli si lanciò in mezzo a loro cercando di arrestarli usando pugni e parole, ma in quel momento apparve un uomo maestoso, nobilmente vestito, il suo viso era luminoso, lo chiamò per nome e gli ordinò di mettersi a capo di tutti quei ragazzi. Giovanni gli chiese chi fosse colui che gli comandava cose impossibili: “Io sono il Figlio di colei che tua madre ti insegnò a salutare tre volte al giorno”. In quel momento apparve vicino a lui una maestosa donna e in quell’istante al posto dei giovani c’erano una moltitudine di capretti, cani, gatti, orsi e parecchi altri animali. La Madonna gli disse: “Ecco il tuo campo, ecco dove devi lavorare, cresci umile e virtuoso perché questo è ciò che adesso vedrai succedere a questi animali, tu lo dovrai fare per i miei figli”. Fu così che al posto di animali feroci comparvero altrettanti agnelli mansueti, che ascoltavano, correvano e giocavano fraternamente”. Proprio dopo questo sogno si accese nel giovane Bosco la sua vocazione. Per avvicinare i ragazzi alla preghiera e all’ascolto della Santa Messa imparò i giochi di prestigio e le acrobazie dei saltimbanchi, attirando in tal modo tanti altri ragazzi i quali venivano poi da lui invitati alla preghiera del rosario e del vangelo. Nel marzo 1826 Giovanni prese la prima comunione.

Divenuta insostenibile la convivenza con il fratello Antonio, mamma Margherita fu costretta ad allontanare Giovanni e mandarlo a vivere come garzone presso una cascina dei suoi parenti. Più tardi venne nel paese un sacerdote il quale si rese conto dell’intelligenza e delle capacità di Giovanni e qui lo accolse nella propria casa per insegnarli la grammatica latina e prepararlo al sacerdozio.

Nel 1831 morì il fratello Antonio e la mamma Margherita richiamò in casa Giovanni con la possibilità di frequentare gli studi a Castelnuovo dove imparò a fare il sarto e anche altri mestieri come il falegname, il fabbro e altri lavori artigianali. Giovanni fondò anche la Società dell’Allegria attraverso la quale tentava di avvicinare diversi giovani. Il giovane Bosco difese più volte persone in difficoltà e questo lo portò un giorno diventato sacerdote ad affermare nelle sue memorie questa frase: “Posso dire che ho imparato nella vita a vivere da cristiano e ho compreso quanto fosse essenziale per la salvezza dell’anima, aiutare il prossimo”. Un giorno formulò un motto di vita molto importante: “Dammi le anime, prendi tutto il resto”.

Nel 1832 continuò gli studi con grande capacità intellettiva. Si presentò ai francescani con il desiderio di essere accettato nel loro ordine, ma cambiò ben presto questa idea su consiglio anche di don Giuseppe Cafasso. Il 30 ottobre 1835 si presentò nel seminario di Chieri, qui trovò un carissimo amico che si chiamavo Comollo, ma questi due anni dopo morì. Dopo qualche giorno Giovanni Bosco raccontava di aver sentito per tre volte “Bosco, Bosco,Bosco. Io sono salvo!”. Fu molto turbato da questo evento e da quel momento in poi decise di porre la salvezza eterna sopra tutto. Il 29 marzo 1841 ricevette il diaconato e il 5 giugno 1841 venne ordinato sacerdote. Dopo aver rifiutato una serie di incarichi si dedicò ad alcuni problemi sociali del tempo. Seguendo l’esempio di Sant’Alfonso Maria dei Liquori, San Francesco di Sales e Santa Teresa d’Avila si aprì per lui la missione che tanto desiderava fin da bambino: essere sacerdote tra i giovani ed insegnare loro ad amare il Signore, Maria e tutto ciò che riguarda il vangelo. Bartolomeo Garelli, muratore di 16 anni arrivato ad Asti orfano, analfabeta, si presentò nella Chiesa di San Francesco e fu affidato alla custodia di Giovanni Bosco, così avvenne per altre famiglie e altri giovani. San Giovanni Bosco si occupò molto della gioventù povera per sollevarla dalla miseria e offrendo loro qualche possibilità anche di lavoro. Don Bosco come tutti i santi era animato da un fuoco di carità verso il prossimo e il suo amore per il prossimo gli aprì strade veramente nuove. Don Bosco cercava per le vie di Torino bambini e ragazzi dediti anche alla delinquenza e con la sua santità gli aiutò molto nel riscattare la propria vita. Insieme a don Cafasso iniziò anche a visitare le carceri e inorridì di fronte al degrado nel quale venivano i giovani dai 12 ai 18 anni. Don Bosco sapeva che quei ragazzi trattati in quel modo sarebbero andati alla rovina senza una guida e un sostegno morale. Don Bosco divenne anche cappellano di una istituzione sanitaria per le bambine povere e i disabili. Coadiuvato dal teologo Giovanni Borrei riuscì a proseguire l’attività dell’oratorio festivo. Nel 1854 don Bosco diede inizio alla Società salesiana con la quale assicurò la stabilità delle sue opere. Dieci anni dopo come aveva visto in sogno iniziò la costruzione del Santuario di Santa Maria Ausiliatrice. Nel 1872 con Santa Maria Domenica Mazzarello fondò l’istituto di Maria Ausiliatrice con lo scopo di educare la gioventù femminile. Tre furono i grandi amori di Giovanni Bosco: l’Eucaristia, la Madonna e il Papa. Molto particolare fu la sua devozione per Maria Ausiliatrice.

San Giovanni Bosco morì all’alba del 31 gennaio 1888 e venne beatificato da Pio XI e dichiarato Santo il 1 aprile 1934.

San Giovanni Bosco è indubbiamente il più celebre santo piemontese, la sua popolarità è infatti ormai giunta in tutti i continenti del mondo.

SANTO STEFANO PROTOMARTIRE

Del grande e veneratissimo martire Santo Stefano, si ignora la provenienza, si suppone che fosse Greco, in quel tempo Gerusalemme era un crocevia di tante popolazioni con lingue, costumi e religioni diverse; il nome Stefano, in greco ha il significato di “Coronato”. Si è pensato anche che fosse un Ebreo educato nella cultura Ellenistica; certamente fu uno dei primi Giudei a diventare cristiano e prese a seguire gli apostoli e vista la sua cultura, saggezza e fede genuina, divenne il primo diacono di Gerusalemme.

Del grande e veneratissimo martire Santo Stefano, si ignora la provenienza, si suppone che fosse Greco, in quel tempo Gerusalemme era un crocevia di tante popolazioni con lingue, costumi e religioni diverse; il nome Stefano, in greco ha il significato di “Coronato”. Si è pensato anche che fosse un Ebreo educato nella cultura Ellenistica; certamente fu uno dei primi Giudei a diventare cristiano e prese a seguire gli apostoli e vista la sua cultura, saggezza e fede genuina, divenne il primo diacono di Gerusalemme.

Gli Atti degli Apostoli al capitolo 6 e 7 narrano gli ultimi suoi giorni; qualche tempo dopo la pentecoste il numero dei discepoli andò sempre più aumentando e sorsero anche dei dissidi fra gli Ebrei di lingua greca e quelli di lingua ebraica, perché secondo i primi, nell’assistenza quotidiana, le vedove venivano trascurate. Allora i 12 apostoli, riunirono i discepoli dicendo loro che non era giusto che essi disperdessero il loro tempo nel servizio delle mense, trascurando così la predicazione della Parola di Dio e la preghiera, pertanto questo compito doveva essere affidato a un gruppo di sette di loro, così gli apostoli potevano dedicarsi di più alla preghiera e al ministero. La proposta fu accettata e vennero eletti Stefano, uomo pieno di fede e Spirito Santo, Filippo, Procolo, Nicanore, Timone, Parmenas, Nicola di Antiochia; a tutti, gli apostoli imposero le mani; la chiesa ha visto in questo atto l’istituzione del mistero diaconale. Nell’espletamento di questo compito, Stefano, pieno di grazia e di fortezza compiva grandi prodigi tra il popolo, non limitandosi al lavoro amministrativo ma era anche attivo nella predicazione, soprattutto agli Ebrei della diaspora che passavano per la città santa di Gerusalemme e che egli convertiva alla fede in Gesù crocifisso e risorto.

Nel 33 o 34 d.C. gli Ebrei ellenistici vedevano il gran numero di convertiti, pertanto sobillarono il popolo e accusarono Stefano di pronunziare espressioni blasfeme contro Mosè e contro Dio. Gli anziani e gli scribi lo catturarono trascinandolo davanti al Sinedrio e con falsi testimoni fu accusato: “Costui non cessa di proferire parole contro questo luogo sacro e contro la legge. Lo abbiamo udito dichiarare che Gesù il nazareno distruggerà questo luogo e cambierà le usanze che Mosè ci ha tramandato. Alla domanda del sommo sacerdote: “Le cose stanno proprio così?”. Il diacono Stefano pronunciò un lungo discorso in cui ripercorse la Sacra Scrittura dove testimoniava che il Signore aveva preparato per mezzo dei patriarchi e profeti l’avvento del Giusto, ma gli Ebrei avevano risposto sempre con durezza di cuore. Rivolto direttamente ai sacerdoti del Sinedrio concluse: “O gente testarda e pagana nel cuore e negli orecchi, voi sempre opponete resistenza allo Spirito Santo; come i vostri padri, così anche voi.” Quale dei profeti i vostri padri non hanno perseguitato? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti traditori e uccisori; voi che avete ricevuto la Legge per mano degli angeli e non l’avete osservata”. Mentre l’odio e il rancore dei presenti aumentava contro di lui, Stefano ispirato dallo Spirito Santo, alzò gli occhi e disse: “Ecco, io contemplo i cieli aperti e il Figlio dell’uomo che stà alla destra di Dio”. Fu il colmo, elevando grida altissime e turandosi gli orecchi, i presenti si scagliarono su di lui e a strattoni lo trascinarono fuori dalle mura della città e presero a lapidarlo con pietre, i loro mantelli furono deposti ai piedi di un giovane di nome Saul, (il futuro apostolo delle genti, San Paolo), che assisteva all’esecuzione. In realtà non fu un esecuzione regolare in quanto il Sinedrio non aveva la facoltà di condannare persone a morte, ma non fu in grado nemmeno di emettere una sentenza quando Stefano fu trascinato fuori dal furore del popolo, quindi si trattò di un linciaggio incontrollato. Mentre il giovane diacono protomartire crollava insanguinato sotto i colpi degli aguzzini, pregava e diceva: “Signore Gesù, accogli il mio spirito”, “Signore non imputare loro questo peccato”. Dopo questo evento nella città di Gerusalemme si scatenò una violenta persecuzione contro i cristiani.

Fra la chiesa nascente e la sinagoga il distacco si fece sempre più evidente, fino alla definitiva separazione; la Sinagoga, si chiudeva in se stessa per difendere e portare avanti i propri valori tradizionali; la chiesa sempre più inserita nel mondo greco-romano si espandeva iniziando la straordinaria opera di inculturazione del vangelo.